从蒙氏理论到设计实践,让孩子在“有准备的环境”中自然成长丨牧童托幼

2025-05-16

蒙特利梭曾说:“教育的基本任务,是让每个孩子的潜能在一个有准备的环境中得以自我发展。”

近年来,沙特以“2030愿景”推动社会转型,教育革新越发受重视。传统封闭式教室已无法满足新一代儿童的发展需求,牧童响应“一带一路”政策,为沙特的学前教育带去新的活力。

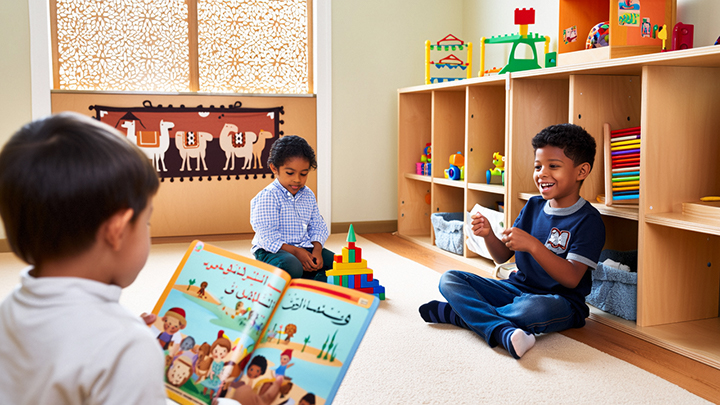

牧童为沙特Asma托育园设计时,从沙漠绿洲中汲取灵感——将托育园视为隔绝城市喧嚣的“教育绿洲”,通过自然化、游戏化的空间重构,创造一个“有准备的环境”,让儿童在探索中建立与自然、与社群、与自我的深度联结。

我们将“有准备的环境”拆解为三大设计维度: 自由与纪律的物理契约、激发潜能的感官教具系统、模拟真实生活下的文化传承。

在我们设计的空间里,儿童将作为自己的“决策者”,拥有自主选择的权利,玩什么游戏,怎么玩,和谁一起玩,同时,在游戏中学会制定规则,并自觉遵循。

No.1

秩序感构建:从环境规则到内在自律

我们将户外空间划分为社交体验角(角色扮演区、美工区)、自然探索环(木屋、沙坑、音乐小屋)、运动发展带(平衡桥、微地形、钻洞)三大模块。

每个区域通过地面材质差异(如木栈桥、砾石路、模拟交通道路)形成视觉引导,如同蒙氏教具的“错误控制”机制,让孩子在自主探索中建立空间秩序认知。

社交体验角

自然探索环

运动发展带

可调节遮阳系统与通风廊道的设计塑造时间维度的“动态秩序”,使户外空间在不同时段呈现“晨读角-午间凉廊-黄昏剧场”的功能切换。这种随光线、温度变化的“环境时刻表”,帮助孩子建立对自然节律的感知,暗合蒙特利梭“与自然同步成长”的教育哲学。

No.2

自主性激发:从“被教导”到“我发现”

我们采用“可操作的环境”设计:低结构游戏(沙池),鼓励孩子通过试错探索解决方案;在攀岩墙旁设置“挑战进度条”,孩子每完成一次攀爬,即可在对应难度等级贴上代表勇气的星星贴纸;室内设置开放储物格,孩子可自由取用积木、绘本,甚至空间功能布局(如搭建图书馆或观察站)。

通过这些设计,孩子们在自主探索中不断激发自身潜能,逐渐从依赖外界教导转变为主动发现知识,在充满趣味与挑战的环境中实现真正意义上的成长,掌握学习的主动权。

No.1

“留白”的教育智慧

我们遵从蒙氏的简洁基调,拒绝传统幼儿园的“过度装饰”。将这些“空白界面”作为孩子的“自我表达场”—— 涂鸦作品、手工作品、观察笔记随时可通过磁吸装置上墙,形成流动的“成长画廊”。

正如蒙特利梭所言:“我们不是为孩子创造世界,而是为他们提供创造世界的工具。”

No.2

“边界消融”的成长哲学

室内外通过透明玻璃墙实现视觉的无缝衔接,这种“无围墙的教室”打破物理界限,正如蒙特利梭教育打破学科壁垒——让数学概念藏在平衡木的距离测量中,让语言发展发生在木屋的故事创编里,真正实现“生活即教育,环境即课程”。

No.3

“材料的谦逊”原则

从防腐松木的仿真肌理,到微地形的沙砾,材料选择遵循“最少加工干预”原则。木质树屋的自然磨损、沙坑边缘的孩子脚印,都成为环境“有生命力”的证明。这种对材料本真的尊重,暗合蒙特利梭“帮助孩子与自然建立直接联结”的教育目标。

我们的设计团队始终坚持“理念全球化,落地在地化”。在Asma托育园项目中,我们将伊斯兰几何图案转化为感官教具的设计元素。这种“理念内核+本土创新”的模式,已成功落地三十多个国家的儿童空间项目,形成包括“气候适应性模块”“文化转译工具箱”在内的完整设计方法论。

真正“有准备的环境”,不是精心布置的舞台,而是为每个孩子的独特成长轨迹预留的“可能性空间”。在沙特,我们以蒙特利梭理念为锚点,让沙漠的粗犷与童真的细腻共谱一曲成长的协奏曲——这不仅是一次空间设计的实践,更是对“如何在全球化浪潮中守护教育本质”的深度作答。

END

声明:牧童致力保护作者版权,部分素材来自于互联网,如涉及版权问题,请于后台与我们联系,我们将第一时间作出处理。